‘Was Du auf dem Papier hast, das kannst Du getrost vergessen’, sagt meine Großmutter. Eine weise Frau ist sie. Nur wie zu Papier bringen, was meinen Kopf nicht belasten soll? Um Mitternacht steh’ ich in der Bank. Ein Automat spuckt mir einen Zettel entgegen. Im Licht betrachtet, ist darauf nicht Fliegendreck, sondern der Kontostand zu erkennen. Die Qualität beeindruckt mich nicht. Mein Freund W. sagt zu mir: “Eine Diplomarbeit kannst Du nur mit Signum und Laser verfassen, darunter läuft gar nix.” Aber ist das nun nicht doch etwas übertrieben?

Für den einen ist er ein lästiges Muß, für den er neben dem heißersehnten Computer einen oder mehrere Tausender berappen muß. Beim anderen dreht sich alles um den Drucker, will er doch mit dem Rechner seine Korrespondenz erledigen. Ob Schönschrift oder Geschwindigkeit gefragt ist, wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn der Markt für die schreibende Peripherie ist größer und vielfältiger als der der Personal Computer selber. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über die verschiedenen Arten, Daten zu Papier zu bringen.

Wenn wir Drucker sagen, meinen wir fast immer den lärmenden Kumpan, der mit neun, 18 oder gar 24 Nadeln bestückt, in der Nähe des Rechners sein Werk vollbringt - den Matrixdrucker. Die Geschichte der maschinellen Datenverarbeitung hat aber noch einige andere Techniken zum Schwärzen von Papier hervorgebracht, die es näher zu betrachten gilt.

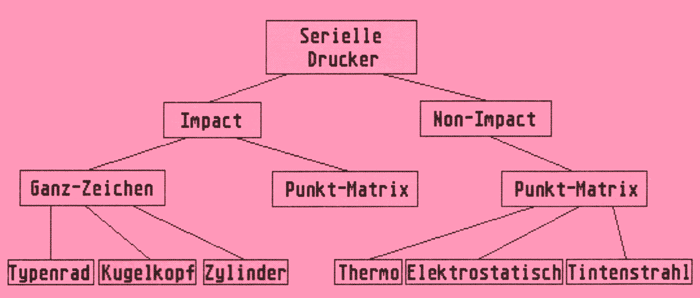

Bild 1: Einteilung der verschiedenen Druckprinzipien

Bild 1: Einteilung der verschiedenen Druckprinzipien

Alle Drucker sind schon da

Die Menge der Drucker teilt sich zunächst in zwei Gruppen, deren Art der Schrifterzeugung grundsätzlich verschieden ist: die 'Impact’- und die 'Non-Impact'-Drucker. Ein ‘Impact’-Drucker erzeugt die Zeichen auf mechanischem Wege, sei es durch den Anschlag kleiner Nadeln, die sich zu Zeichen zusammensetzen (Punktmatrix) oder durch den Druck kompletter Zeichen (fully formed character). Bei den Impact-Druckern drückt die Mechanik ein Farbband gegen das Papier, wodurch das sichtbare Zeichen erzeugt wird. Alle Nadeldrucker und Schreibmaschinen bzw. Drucker, die nach ähnlichem Prinzip arbeiten (Typenrad, Kugelkopf etc.) gehören zu dieser Gruppe.

Die 'Non-Impact'-Drucker erzeugen Zeichen auf verschiedene Arten, durch Wärmeeinwirkung, Elektrostatik etc. Trotz solcher Differenzen untereinander haben sie doch eines gemein: Bei ihnen berührt keinerlei Mechanik das Papier. Die Unterteilung der verschiedenen Druckertypen zeigt Bild 1.

Lassen Sie uns also die unterschiedlichen Druckverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen der Reihe nach durchgehen.

Matrixnadeldrucker

Wie eingangs schon erwähnt, spielt der Nadeldrucker die führende Rolle bei den druckenden Peripheriegeräten, zumindest was den Personalcomputer betrifft. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Diese Maschinen arbeiten relativ schnell und problemlos, bereits für Preise unter 1000 DM erhält man leistungsfähige Geräte, und auch die Folgekosten sind beim Einsatz zu Haus gering.

Der Grund für die Effektivität der Nadeldrucker ist denkbar einfach: Anstatt, wie von der Schreibmaschine her bekannt, jeden Buchstaben einzeln auf einem Typenrad o.ä. zu ‘bevorraten’, wird ein Zeichen aus einem Gitter von Punkten zusammengesetzt. Beim 9-Nadler ist das eine Matrix von 9x11 Punkten (siehe Bild 2), beim 24-Nadler sind es schon 24x36 Punkte (Bild 4). Grundsätzlich kann man sagen: je feiner die Matrix, desto besser die Druckqualität.

Im Druckkopf eines Nadeldruckers sind neun Nadeln übereinander angeordnet. Bei 18- und 24-Nadlern gibt es zwei solcher Nadelspalten mit jeweils neun bzw. 12 Nadeln, die in der Höhe leicht versetzt sind, aber dazu später mehr. Diese Nadeln werden durch kleine Elektromagnete bewegt. Ihr Durchmesser beträgt bei 9-Nadlern ca. 0,4 mm, bei 24-Nadlern ca. 0,2 mm. Beim Betrieb erwärmt sich der Druckkopf durch die Reibung der Nadeln und anderer Bauteile. Zusätzlich wird er durch Rückstände aus dem Farbband und die eine oder andere unsanfte Behandlung abgenutzt. Der Druckkopf ist also ein echtes Verschleißteil. Normalerweise beträgt die Lebensdauer nach Herstellerangaben um die 100 bis 200 Millionen Zeichen. Das heißt, Sie könnten ca. zehn Jahre lang zehn dicht beschriebene Seiten täglich drucken. Doch sollte sich das Herzstück Ihres Druckers bereits vorher aus dem Kreis der Arbeitenden verabschieden, dann wird's teuer: Mittlerweile kosten bei fast allen Druckern die Köpfe mehr als halb so viel wie ein neues Gerät. Einige Hersteller haben den Kopf auch von der Garantie ausgeschlossen; ein Tribut an die Low-Price-Politik.

Bild 2: Aufbau eines Draft-Zeichens bei einem 9-Nadel-Drucker

Bild 2: Aufbau eines Draft-Zeichens bei einem 9-Nadel-Drucker

Bild 3: Aufbau eines NLQ-Zeichens bei einem 9-Nadel-Drucker

Bild 3: Aufbau eines NLQ-Zeichens bei einem 9-Nadel-Drucker

Wird der Drucker nun aufgefordert, ein Zeichen zu produzieren, baut er es in seinem Speicher (RAM) als Folge verschiedener Druckspalten d.h. Nadelanordnungen auf, die daraufhin gedruckt werden.

Doch woher weiß der Drucker, wie welches Zeichen zusammenzusetzen ist? In seinem ROM (=nicht flüchtigen Speicher) befinden sich für seinen kompletten Zeichenvorrat die entsprechenden Daten. Der Phantasie wären also keine Grenzen gesetzt, könnte man diese Zeichenzusammensetzungen selber verändern. Und wirklich lassen fast alle Drucker sog. ‘Download-Characters’ zu. Das sind Zeichen, deren Form dem Drucker erst vom Rechner mitgeteilt wird. Wenn außergewöhnliche Zeichen gedruckt werden müssen, z.B. APL-Listings, so bleibt keine andere Wahl, als dem Drucker auf diese Weise beizubringen, wie die Zeichen aussehen.

Die Zeichenerzeugung ist also eine reine Softwaresache, und die Form eines Zeichens ist lediglich durch ein Bitmuster im Speicher des Druckers festgelegt. Daher kann man darauf auch verschiedene Verfremdungsfunktionen anwenden, ähnlich den Funktionen von Malprogrammen, die ja auch Operationen an Bitmustern vornehmen. So lassen sich die einzelnen Zeichen mit einem Matrixdrucker vielfältig verändern: Breit, klein, fett, alles das ist aus den vorhandenen Daten zu errechnen. Die Stilvielfalt ist nur eine Frage der Elektronik, die dem Gerät mitgegeben wird, sprich: dem Programm, das fest in ihm eingebrannt ist.

Matrixdrucker bieten Druckgeschwindigkeiten von 50 bis zu 800 Zeichen pro Sekunde (Characters Per Second=CPS). Dabei drucken 9-Nadler 120 Punktspalten auf einem Zoll Breite. Bei einem DIN A4-Blatt, das acht Zoll breit ist, bedeutet das, daß der Drucker innerhalb einer Sekunde zwischen 600 und 9600 Punktspalten errechnet und druckt. Sie ahnen, welche Leistungen Elektronik und Mechanik in einem Drucker vollbringen.

Schönschrift mit 9 Nadeln

Da das Schriftbild immer besser wird, je mehr Nadeln zur Bildung eines Zeichens benutzt werden, liegt der Gedanke nahe, daß die ultimative Schönschrift mit einer wahren Materialschlacht an Nadeln zu erreichen ist. Das ist zwar nicht falsch, doch stehen dem technische Probleme im Weg. Außerdem kosten mehr Nadeln auch mehr Geld und das ist bekanntlich immer knapp. Das größte Problem ist, daß nicht beliebig viele Nadeln übereinandergesetzt werden können, da sie sonst zu dünn würden. So sind pfiffige Entwicklungsingenieure auf einen ganz einfachen Trick gekommen: Es werden Zeichen in zwei Durchgängen gedruckt, wobei zwischen den beiden Durchgängen ein winziger Papiervorschub ausgelöst wird, der die Punkte des zweiten Durchgangs genau zwischen denen des ersten erscheinen läßt. Durch gleichzeitige Verdoppelung der horizontalen Auflösung auf 240 Punkte pro Zoll (Dots Per Inch=DPI) wird die Qualität weiter gesteigert.

Die Schrift, die so entsteht, wird von den Herstellern NLQ (Near Letter Quality = Fast Brief Qualität) genannt. Doch reicht es natürlich nicht aus, das gleiche Zeichen noch einmal versetzt darüber zu drucken. Das endgültige muß sich aus den beiden übereinandergedruckten zusammensetzen. Daher müssen sich also im ROM eines solchen Druckers weitere Daten für einen solchen Zeichensatz befinden. Bild 3 zeigt, wie sich ein NLQ-Zeichen aus zwei Druckgängen zusammensetzt. Deutlich ist zu erkennen, daß, je feiner die Matrix ist, je besser Radien und Schrägen dargestellt werden können. Außerdem ist zu sehen, daß das Muster des ersten Durchgangs keinesfalls dem des zweiten entspricht. Wenn Sie einen 9-Nadler besitzen, können Sie sich das Resultat nach dem ersten der beiden Druckgänge anschauen: Sie brauchen den Drucker nur abzuschalten, wenn er gerade eine Zeile zum ersten Mal bedruckt hat.

Eine Weiterentwicklung des 9-Nadlers ist der 18-Nadler. Er besitzt bereits zwei Nadelreihen mit jeweils 9 Nadeln in seinem Druckkopf. Diese sind genau um den halben Nadelabstand gegeneinander versetzt. Dadurch ist er in der Lage, NLQ-Schrift doppelt so schnell zu drucken wie ein entsprechender 9-Nadler. Denn der normale Drucker braucht für den Druck einer Zeile zwei Durchgänge, muß also am Ende jeder Zeile zurückfahren und sie ein zweites Mal bedrucken. Mit den beiden Nadelreihen sind quasi beide Durchgänge bereits im Druckkopf.

Schöner mit 24 Nadeln

Bild 4: So sieht ein Zeichen in der Matrix eines 24-Nadel-Druckers aus.

Bild 4: So sieht ein Zeichen in der Matrix eines 24-Nadel-Druckers aus.

Obwohl der 18-Nadler die recht ordentliche NLQ mit relativ hoher Geschwindigkeit zu Papier bringt, läßt sich die Qualität des Schriftbildes noch weiter steigern. Durch die Entwicklung von 24-Nadlern haben Matrixdrucker eine Schriftqualität erreicht, die sich ohne genaues Hinsehen oft nicht mehr von dem einer Schreibmaschine unterscheidet (ein neues Farbband vorausgesetzt). Der Aufbau des Druckkopfes beim 24-Nadler ähnelt dem des 18-Nadlers, doch sitzen hierin den beiden Nadelspalten jeweils 12 Nadeln übereinander. Die beiden Spalten sind wieder um den halben Nadelabstand gegeneinander versetzt. Werden also die Nadeln der ersten Spalte leicht verzögert abgefeuert, so entsteht ein Zeichen aus 24 übereinanderliegenden Punkten. Die Nadeln einer Spalte haben beim 24-Nadler einen Abstand von 1/90 Zoll, es ergibt sich demnach ein effektiver Nadelabstand von 1/180 Zoll.

Das ist natürlich noch nicht alles. Das Schriftbild des 24-Nadlers ließe sich durchaus noch weiter verbessern, schübe man nämlich wie bei der NLQ des 9-Nadlers das Papier um den halben Nadelabstand, also hier um 1/360 Zoll vor. Genau dazu ist der NEC P6 als erster 24-Nadler in der Lage gewesen, und mittlerweile werden mehr und mehr Maschinen angeboten, die den kleinen Vorschub beherrschen. Leider wird diese hohe Auflösung bislang nicht im normalen Textmodus benutzt.

Die Firma Epson hat auf der CeBIT ’88 einen 48-Nadeldrucker vorgestellt, der genau die gleiche Entwicklung gegenüber dem 24-Nadler darstellt wie der 18-Nadler gegenüber dem 9-Nadler. Auch er braucht nun nicht mehr das Papier vorzuschieben, um die doppelte Punktdichte zu realisieren, sondern kann diese in einem Durchgang drucken. Technisch wird das durch vier, jeweils um ein Viertel des Nadelabstandes einer Spalte verschobene Nadelreihen realisiert.

Politik der kleinen Schritte

Bild 6: Papierführung beim Schubtraktor

Bild 6: Papierführung beim Schubtraktor

Für die Bewegung des Papiers und des Druckkopfes in einem Drucker sind Schrittmotoren zuständig. Das sind sehr beliebte Bauelemente, wenn es darum geht, digitale Informationen in mechanische Bewegungen umzusetzen. Durch einen kurzen elektrischen Impuls drehen sie sich um einen definierten Winkel, und bekanntermaßen kann ein Computer (nichts anderes befindet sich in einem Drucker) ausschließlich mit Impulsen arbeiten. Um festzustellen, wo sich der Druckkopf gerade befindet oder welche Zeile momentan bearbeitet wird, braucht der Drucker also nur die Impulse mitzuzählen, die er an die Motoren bereits gesandt hat. Daher sollte man der Maschine auch nicht ins Handwerk pfuschen und den Druckkopf bewegen, während sie eingeschaltet ist. Die Elektronik geht dann von einer Kopfposition aus, die gar nicht der Realität entspricht. Es können schwere Schäden entstehen, wenn der Kopf beim nächsten Druck mit Schwung in den Anschlag gefahren wird.

Es leuchtet ein, daß der Preis der Schrittmotoren von ihrer Auflösung abhängt. D.h. je kleiner ihre Schrittweite ist, desto teurer sind sie. Andererseits wird aber die Druckqualität immer besserte größer die Auflösung ist. So muß jeder Hersteller abwägen, welchen Motor er seinen Druckern gönnt. Hinzu kommt, daß für einen sehr genau arbeitenden Motor auch der Rest der Mechanik präzise gearbeitet sein muß. Bei den heute angebotenen 9-Nadlern beträgt die Auflösung normalerweise 240 x 216 DPI (waagerecht x senkrecht). Das heißt, in Bewegungsrichtung des Druckkopfes ist die Mechanik in der Lage, Schrittgrößen von 1/240 Zoll (ca. 0,1 mm) auszuführen. Die Auflösung in der Vertikalen, also in Richtung der Papiervorschubbewegung, beträgt 216 DPI. Das bedeutet, der kleinste mögliche Vorschub beträgt 1/216 Zoll (ca. 0,12 mm). Das entspricht genau einem Drittel des Nadelabstandes von 1/72 Zoll.

Die 24-Nadler denken (aufgrund ihres anderen Nadelabstandes) in anderen Kleinstschritten. Hier beträgt die maximale Punktdichte üblicherweise 360 x 180 DPI (waagerecht x senkrecht), ist also in der Waagerechten größer als bei 9-Nadlern, senkrecht jedoch geringer. Einige Drucker beherrschen darüber hinaus - wie bereits erwähnt - einen Vorschub um 1/360 Zoll, d.h. ihre senkrechte Auflösung verdoppelt sich auf 360 DPI. Solche Geräte werden entsprechend mit dem Prädikat ‘NEC P6-kompatibel’ versehen.

Zum Graphikdruck sind Matrixdrucker sehr gut geeignet, da hierfür die Nadeln einzeln angesteuert werden können. Eine Hardcopy (Bildschirmausdruck) vom ATARI-Monochrommonitor ist nicht sonderlich schwierig. Beim Monitor sind nur die ‘Farben’ 0 und 1, also ‘nicht schwarz’ oder ‘schwarz’ möglich. Man braucht nur den Monitorspeicher Bit für Bit zu durchsuchen und entsprechend die Nadeln des Druckers anzusteuern. Ist man mit mit einer Monitorzeile fertig, erfolgt ein Papiervorschub und weiter geht’s. So ergeben sich aus den vielen Zeilen ganze Bilder. Gerade hier ist eine sehr große Punktdichte vonnöten. Nur dann werden schwarze Flächen wirklich schwarz und Linien werden Linien und lassen sich kaum noch als Aneinanderreihung einzelner Punkte erkennen.

Füttern erlaubt

Wiederum verschiedene Techniken existieren, um das Druckwerk mit dem nötigen Papier zu versorgen. Für die Zuführung von Einzelblättern (angelsächsisch: Cut Sheets) werden oft sog. halbautomatische Einzüge mit den Druckern geliefert. Das ist meistens eine Klappe, die sich hochstellen läßt und gegen die gelehnt das Blatt in den Drucker rutscht. Durch einen Hebel o. dgl. wird dann ein Vorschub ausgelöst, der das Papier soweit vorzieht, daß die erste Zeile bedruckt werden kann. Darüber hinaus gibt es automatische Einzelblatteinzüge (Cut Sheet Feeder), die diese Arbeit selbsttätig erledigen. Das sind Zusatzgeräte, die auf den Drucker aufgesetzt werden. Bei einem Seitenvorschub holt sich der Einzug aus einem Papierstapel ein neues Blatt und wirft ggf. ein bereits bedrucktes aus. Für viele Geräte sind sogar zweischächtige Einzüge erhältlich, die dann abwechselnd verschiedene Papiersorten bedrucken können, ohne daß man irgendwelche fummeligen Arbeiten vornehmen muß. Mit ihnen ist es z.B. möglich, in einem Arbeitsgang Brief und zugehörigen Umschlag zu bedrucken. Automatische Einzüge sind zwar nicht ganz billig, aber gerade bei der Erledigung größerer Mengen Korrespondenz, wie z.B. bei Serienbriefen, aber auch bei langen Werken wie Studienarbeiten stellen sie eine erhebliche Erleichterung dar.

Egal, wie es dahin gekommen ist - wenn das einzelne Blatt erstmal hinter der Druckwalze ist, kann es nur durch Reibung weitertransportiert werden. Denn im Gegensatz zum Endlospapier hat es keine Perforation o. ä., in die eine geeignete Mechanik eingreifen könnte. Diese Art der Papierbewegung ist identisch mit der von der Schreibmaschine her bekannten. Sie wird Friktionsantrieb (Friction= Reibung) genannt.

Endlospapier ist seitlich perforiert und wird daher nicht per Reibung, sondern von einem Stacheltraktor fortbewegt. Bei der Anordnung des Traktors im Druckwerk gibt es zwei Möglichkeiten: den Zug- und den Schubbetrieb. Die jeweiligen Papierführungen zeigen die Skizzen in den Bildern 6 und 7 schematisch. Übrigens: Hier zeigt sich wieder einmal der Unsinn manches Fachbegriffs: ‘Traktor’ stammt vom lateinischen Wort für ziehen (tracere). Ein Schub-Traktor ist demnach ein Widerspruch in sich und der Zug-Traktor ein weißer Schimmel.

Beide Versionen haben sowohl Vor- als auch Nachteile. So ist beim Zugtraktor das Einlegen des Papiers meist einfacher und der Druckbereich ist besser lesbar, da das Papier durch den Zug bereits gut gegen die Gummiwalze gedrückt wird und auf einen weiteren Andruckhebel verzichtet werden kann. Durch die Zugkräfte wird auch kritisches Papier sauber geführt, z.B. mehrlagiges, selbstdurchschreibendes Papier. Umständlich ist jedoch der meist nötige Auf- und Abbau des Traktors beim Wechsel von Einzel- auf Endlospapier.

Der Schubtraktor darf für sich den Pluspunkt verbuchen, Papier vor- und zurückfahren zu können, ohne es zu zerknüllen. Außerdem wird das Druckergehäuse kompakter, da er nicht aufgesetzt wird. Diese Art des Papierantriebs hat sich sich in letzter Zeit durchgesetzt, zumal sie für die Papier-Park-Funktion, die immer mehr angeboten wird, notwendig ist. Eine solche Funktion erleichtert den Wechsel der Papiersorten ganz erheblich. Ohne sie muß zur Verarbeitung von Einzelblättern das Endlospapier völlig aus dem Drucker entfernt werden. Bei Druckern, die Papier-Park bieten, wird hingegen auf Knopfdruck das Endlospapier zurückgefahren, bis es gerade noch auf den Stacheln aufliegt. Dann wird der Traktor vom Rest der Mechanik entkuppelt, so daß nun Einzelblätter per Friktion transportiert werden können, ohne daß das Endlospapier mitbewegt wird. Hat ein solcher Drucker noch einen Einzelblattaufsatz montiert, braucht man sich wirklich nur noch alle paar hundert Blatt um neues Papier zu kümmern. Der Rest funktioniert per Knopfdruck.

Bild 7: Prinzipieller Papierverlauf beim Zugtraktor

Bild 7: Prinzipieller Papierverlauf beim Zugtraktor

Harter Anschlag - Typenraddrucker

Die zweite Geige im Druckerkonzert spielen die Typenraddrucker. Sie arbeiten genau so wie Typenradschreibmaschinen. Daher besitzen auch teurere Schreibmaschinen ein sog. Interface zum Anschluß an einen Computer und sind so zum Drucker umzufunktionieren. Bei einem solchen Drucker sitzen die einzelnen Typen nicht - wie von der herkömmlichen Schreibmaschine gewohnt - auf Hebeln, sondern auf einem Kunststoffrädchen. Dieses Rad wird durch einen Motor so gedreht, daß das zu druckende Zeichen genau vor einem Magneten steht. Der Magnet wiederum drückt die Type dann gegen Farbband und Papier. Da die Typen an längeren Stielen strahlenförmig angeordnet sind, wird der Typenraddrucker auch Daisy Wheel (Gänseblümchen-Rad) genannt.

Dieses Verfahren kostet natürlich Zeit und ist auch recht laut. Kugelkopfmaschinen unterscheiden sich davon nur dadurch, daß sie nicht ein Rad benutzen, sondern daß eine Metallkugel als Herberge für die Typen dient. Diese wird zur Positionierung gedreht und geneigt. Trotz inflationär wachsender Nadelzahlen bei den Matrixdruckern bieten diese Druckverfahren nach wie vor das beste Schriftbild. Überall dort, wo es auf wirklich repräsentative Schriftqualität ankommt, wird die Wahl auf einen Typenraddrucker fallen. Damit nimmt man allerdings die niedrige Geschwindigkeit (ca. 20 CPS) und den Lärm in Kauf. Die hohe Qualität ergibt sich ganz einfach dadurch, daß die Typen aus einem Stück geformt und nicht aus einer Matrix zusammengesetzt sind. Denn die bleibt - egal wie fein - immer eine Matrix und damit unscharf. Es ist der gleiche Unterschied wie zwischen einer Fotografie und einem aufgerasterten Zeitungsbild.

Neben den schon genannten Nachteilen gibt es vor allem den der mangelnden Flexibilität dieses Druckertyps. Zeichen, die sich nicht auf einem Typenrad befinden, können auch nicht gedruckt werden. Für einen anderen Stil, z.B. Kursivdruck, muß immer wieder das entsprechende Typenrad eingesetzt werden. Da die Typenräder auch nur um die 100 Zeichen besitzen, ist also auch die Auswahl innerhalb eines Zeichensatzes geringer als beim Matrixdrucker. Aus der Möglichkeit, die Räder zu wechseln, ergibt sich aber wiederum ein Vorteil: Je nachdem, wieviele Typenräder für den jeweiligen Drucker angeboten werden, können recht viele und interessante Schriftformen gedruckt werden. Der eine bevorzugt evtl. eine sachliche Form, während der andere die schnörkelige Schreibschrift ‘Script’ bevorzugt. Kein Matrixdrucker erlaubt so viele verschiedene Schriftbilder in so guter Qualität wie eine Typenradmaschine.

Es macht sprüh - Tintenstrahldrucker

Anstatt das Papier mit Nadeln oder Typen zu malträtieren, verspritzen Tintenstrahldrucker eben - Tinte. Die Zeichen werden dabei genau so aus einer Matrix zusammengesetzt wie bei einem Nadeldrucker. Überhaupt gleichen sie dem Nadeldrucker sehr stark, abgesehen vom Herzstück, dem Druckkopf. Es gibt mittlerweile verschiedene Methoden, die Tinte zu versprühen. Die am weitesten verbreitete ist in Bild 8 dargestellt: Aus einem Behälter fließt die Tinte durch einen Kanal in den eigentlichen Druckkopf. Hier sind Piezoröhren genau so angeordnet wie in einem Nadeldruckkopf. Piezokristalle haben die Eigenschaft, in Folge elektrischer Spannung ihre Größe zu verändern. Die Röhrchen hier verengen oder -kürzen sich, wodurch ein winziger Tropfen Tinte aus der Düse ausgestoßen wird. Die Tropfen haben einen Durchmesser von ca. 0,1 mm. Sie hinterlassen auf dem Papier einen Fleck von ca. 0,16 mm Durchmesser. Genau darin liegt der Grund, warum das Schriftbild der Tintenstrahldrucker i.a. besser ist als das der artverwandten Nadeldrucker. Die Düsen können enger gesetzt werden, während die Flecken miteinander verfließen und so ein gleichmäßigeres Bild hinterlassen.

Eine andere Methode, den Tropfen aus der Düse zu schicken, besteht in kurzer Wärmeeinwirkung. Unter der Austrittsöffnung befindet sich ein elektrischer Widerstand, der, sofern Spannung anliegt, den Tropfen erwärmt. Der wiederum dehnt sich aus und macht sich auf den Flug in Richtung Papier. Diese Technik wird auch bei den Einwegdruckköpfen angewandt, die manche Drucker besitzen. Hier sitzen die Düsen direkt auf dem Tintenbehälter und werden mit ihm gewechselt. Außerdem gibt es noch die Technik des kontinuierlichen Tintenstrahls. Aus nur einer Düse tritt ein nicht abreißender Strahl, der durch Ultraschall zerstäubt und von einem elektrischen Feld gelenkt wird. Die Technik erinnert ein wenig an die Kathodenstrahlröhre aus Bildschirmen.

Tragischerweise ist gerade die Tinte das größte Handicap dieser Druckerart. Sie muß konträre Eigenschaften besitzen: Einerseits darf sie nicht zu schnell trocknen, damit die Düsen nicht verstopfen, andererseits muß sie schnell trocknen, damit der Druck nicht verwischt. Denn die Tintenstrahldrucker brauchen sich in puncto Geschwindigkeit nicht des Vergleichs mit ihren nadeligen Brüdern zu schämen. Auch sie erreichen Geschwindigkeiten bis zu 600 CPS. Die Probleme mit der Tinte machen Verschließmechanismen für die Düsen notwendig, die den mechanischen Aufbau nicht gerade vereinfachen. Da normales Papier zu rauh in der Oberfläche ist, erzielen diese Drucker ihre besten Ergebnisse nur auf speziellem Papier. Die Entwicklungsabteilungen der verschiedenen Hersteller sind aber auf dem besten Wege, gerade dieses Manko abzustellen. Es ist nämlich lästig, wenn man sich nur wegen des neuen Druckers neues Briefpapier kaufen muß und nicht mehr auf das gute Bütten drucken darf.

Bild 8: Aufbau eines Tintenstrahl-Druckkopfes

Bild 8: Aufbau eines Tintenstrahl-Druckkopfes

Einen Pluspunkt bieten Tintenstrahldrucker, wenn es bunt wird: Da die Farbe erst auf dem Papier gemischt wird, können ohne Qualitätsverlust die Farben übereinander gedruckt werden. Beim Nadeldrucker besorgt das ein Farbband, das längs in drei Farbstreifen geteilt ist. Druckt man aber z.B. gelbe Zeichen über blaue, verschmutzt das Farbband an dieser Stelle und der nächste Druck wird kein reines Gelb mehr ergeben.

Der gewaltigste Vorteil der spritzenden Drucker besteht in ihrem nahezu lautlosen Tun. Verdutzt staunt man zunächst und fragt sich, woher mit einem Mal die Schrift kommt. Denn das einzige Geräusch, das Tintenstrahldrucker erzeugen, rührt vom Papiervorschub her. Wer Mitleid mit seinen Nerven und denen seiner Nachbarn hat, sollte sich ein solches Gerät genauer betrachten, zumal sich auch die Preise mittlerweile in erschwinglichen Bereichen bewegen.

Heiße Sachen - Thermodrucker

Thermodrucker färben durch Wärmeelemente (elektrische Widerstände) in ihrem Druckkopf ein Spezialpapier. Diese Technik ist einfach, und daher sind Thermodrucker meist recht preiswert. Vor allem als Mini-Drucker für programmierbare Taschenrechner oder kleine Home-Computer dürften sie allgemein bekannt sein. Die Druckgeschwindigkeit ist, verglichen mit Nadeldruckern, nicht berauschend. aber erträglich. Ihr großer Vorteil ist die geringe Geräuschentwicklung, denn Wärme macht bekanntlich keinen Lärm. Da sich auch der mechanische Aufwand in diesen Druckern in Grenzen hält, bieten sie sich als transportable Geräte an. Besonders im Laptop-Bereich oder in elektrischen Reiseschreibmaschinen ist die Thermodrucktechnik häufig anzutreffen.

Leider ist das spezielle Papier, das sie benötigen, sehr teuer. So bezahlt man den niedrigen Anschaffungspreis mit hohen Folgekosten. Daher statten einige Hersteller ihre Drucker mit einem sog. Thermotransferband aus. Dieses Farbband überträgt die Farbe auf jedes normale Papier. Doch leider sind gute Ergebnisse nur mit Papier zu erreichen, das eine glatte (satinierte) Oberfläche hat. Dazu kommt, daß das Band auch nicht ganz billig ist. Thermodrucker arbeiten ansonsten nach dem gleichen Matrixverfahren wie Nadel- und Tintenstrahldrucker, auf das weiter oben bereits eingegangen wurde.

Laser - die scharfe Waffe

Bild 9: Arbeitsablauf beim Laserdrucker

Bild 9: Arbeitsablauf beim Laserdrucker

Laser klingt immer ein wenig nach Science Fiction. Tatsächlich war noch vor wenigen Jahren die Vorstellung, diese Drucktechnik könnte ihren Weg auch zum heimischen Personalcomputer finden, noch pure Zukunftsmusik. Waren doch Laserdrucker für Großrechner konzipiert und der finanzielle wie räumliche Aufwand entsprechend hoch. Aber die Zeiten ändern sich und Preise fallen durch hohe Produktionszahlen. So kann man heute bereits Laserdrucker für weniger als 5000 DM erwerben. Sie sind in etwa so groß wie ein Tischkopierer und haben auch sonst einige Ähnlichkeit mit ihm. Wie beim Trockenkopierer wird Toner über eine elektrostatisch aufgeladene Walze aufs Papier gebracht und bei ca. 80 Grad Celsius ‘eingebrannt’. Doch wird hier die Trommel nicht nach einer Vorlage belichtet, sondern es sorgt ein von der Elektronik gelenkter Laserstrahl dafür.

Bild 9 zeigt den Vorgang, der sich im Einzelnen so abspielt: Nachdem die Trommel, die mit einem Halbleitermaterial beschichtet ist, von überschüssigem Toner gereinigt wurde, wird sie zunächst vollständig ent-, daraufhin wieder gleichmäßig elektrostatisch aufgeladen. Jetzt kommt der Laser ins Spiel. Er schickt seinen Strahl gegen einen Polygonspiegel, der schnell rotiert. Dadurch wird der Laserstrahl über die gesamte Papierbreite abgelenkt. Dabei wird der Laser von der Elektronik an- und ausgeschaltet. So entlädt der Laserstrahl Zeile für Zeile gezielt die Tonertrommel, und es entsteht auf ihr ein Spiegelbild des Drucks. Da der eisenhaltige Toner in seinem Behälter die gleiche Ladung erhält wie die Trommel, bleibt er nur an den entladenen, also vom Laserstrahl überstrichenen Flächen haften, an den übrigen jedoch wird er abgestoßen. Der eigentliche Druckvorgang schließt sich daran an.

Dieser Ablauf findet kontinuierlich statt, bis eine komplette Seite bedruckt worden ist. Man erkennt also, daß der Laserdrucker aus Sicherheitsgründen geschlossen und zudem seitenorientiert arbeitet. Hat man den Druck erst einmal gestartet, läßt er sich nicht wieder abbrechen. Die Preise einer bedruckten Seite bewegen sich bei heutigen Laserdrucken in Bereichen der Fotokopie, also zwischen 6 und 10 Pfennig pro Seite. Dabei ist der Verschleiß an Bürsten und Trommel bereits einbezogen. Denn diese Teile müssen nach einer bestimmten Anzahl gedruckter Blätter (ca. 10000) gewechselt werden.

In der Seitenorientiertheit liegt die Wurzel für den hohen Rechneraufwand in diesen Geräten. Im RAM des Druckers muß die Seite oder zumindest ein Teil davon vorliegen, damit danach belichtet werden kann. Die stückweise Übertragung der Zeilen, wie von allen anderen Druckern her bekannt, reicht hier nicht mehr aus. Daher läuft unter 512 kB RAM in keinem Laserdrucker etwas. Jedoch wird ihn erst eine Aufrüstung auf ein oder zwei Megabyte zu den Geschwindigkeiten stimulieren, die der Hersteller im Katalog versprach. ATARI hat sich mit seinem Laser da geschickt aus der Affäre geschlichen: Über einen speziellen Treiber im Rechner wird das RAM, das der Laser braucht, dem Rechner abgeknapst. Daher läuft der ATARI-Laserdrucker auch erst ab zwei MB Rechnerspeicher. Außerdem sind dermaßen hohe Übertragungsgeschwindigkeiten notwendig, daß das Druckwerk über den DMA-Port des Rechners mit Informationen beliefert wird. Aber dieses Gerät bleibt die Ausnahme. Im Normalfall ist der Laser ein Drucker wie jeder andere. Er wird in die entsprechende Schnittstelle am Rechner eingestöpselt und das war’s. Durch den Wunsch nach immer mehr Leistung sind die Geräte allerdings zu etwas geworden, das man mit gutem Recht als ‘intelligente Peripherie’ bezeichnen kann. 68020-Prozessoren, 8 MB RAM, ja gar Festplatten sind in modernen Laserdruckern zu finden.

Trotz der hohen Kosten auch während des Betriebes werden Laserdrucker immer beliebter. Das liegt in erster Linie an ihrer hohen Geschwindigkeit (5-25 Seiten pro Minute) und ihrem fast dem Fotosatz gleichzusetzenden Schriftbild. Laserdrucker erreichen eine Auflösung von 300 x 300 DPI. Das ist zwar weniger als das, was ein 24-Nadler bietet, jedoch ist das Druckbild hier gestochen scharf. Die Kontraste sind sehr groß und schwarze Flächen werden echt schwarz. Besonders der Vormarsch der Druckmedien auf Personal Computern (Desktop-Publishing) hat sehr zur Steigerung der Verkaufszahlen beigetragen. Aber auch als Korrespondenzdrucker im Büro setzt er sich immer mehr durch. Verbindet er doch den Vorteil des Matrixdruckers, nämlich flexibel in Schriftform und -bild zu sein, mit der Lautlosigkeit des Tintenstrahldruckers. Die Druckqualität jedoch ist so gut wie bei einem Typenraddrucker.

Exoten

Daneben haben sich im Laufe der Jahre natürlich noch weitere - häufig abgewandelte - Techniken entwickelt, um Papier maschinell zu beschreiben. Oft sind das Entwicklungen für Großrechenanlagen, die ungeheure Mengen Text verarbeiten. Dazu gehört der Zeilendrucker, der mit einem Schlag eine gesamte Zeile druckt. An jeder Zeichenposition befindet sich sein gesamter Zeichenvorrat auf einer Typenwalze, ähnlich einem Datumsstempel. Diese Walzen werden in die richtige Position gedreht und die Zeile wird gedruckt. Die Geschwindigkeit beträgt bis zu 600 Zeilen (!) pro Sekunde, und am Papierauswurf dieser Geräte herrscht Verletzungsgefahr.

Eine Abart der Laserdrucker stellen die LCD-Drucker dar. Sie funktionieren zwar nach dem gleichen Prinzip, jedoch wird die Trommel mit Hilfe eines durchleuchteten LCD-Displays belichtet. Auf ihm werden eine oder mehrere Druckzeilen gleichzeitig aufgebaut. Eine Quarzlampe durchleuchtet diese Vorlage und entlädt so genauso gezielt die Trommel wie ein Laser.

Plotter sind zwar ganz und gar nicht exotisch, jedoch möchte ich ihre Funktionsweise hier nur kurz anreißen, da sie nur für ganz spezielle Zwecke zu verwenden sind. Sie arbeiten nach dem Prinzip der X-Y-Schreiber. Zwei Schrittmotoren bewegen einen Stift, der in einem Rahmen hängt, über die gesamte Zeichenfläche. Dabei kann der Stift gesenkt werden, so daß er Linien zeichnet. Wie genau dabei Kreise oder schräge Linien dargestellt werden können, hängt wieder einmal von den Kleinstschritten der verwendeten Motoren ab. Plotter sind zum Erstellen von technischen Zeichnungen, Schaltplänen und Platinenlayouts unerläßlich, denn für die photographische Nachbehandlung von Ausdrucken ist häufig der Matrixdruck ungeeignet. Ansonsten jedoch eignen sie sich kaum für die Ausgabe von Text oder Graphik, ihre Stärke liegt im Zeichnen von Linien. Die Logik der Plotter unterscheidet sich grundsätzlich von allen oben beschriebenen Druckern, denn Plotter arbeiten nicht sequentiell, also nicht von oben nach unten oder links nach rechts. Sie haben jederzeit Zugriff auf die gesamte zu bearbeitende Fläche. [2]

Ausblick - Was wird kommen?

Der Nadeldrucker hat seinen festen Anteil am Markt der druckenden Peripherie. Aufgrund seines niedrigen Preises und der immer weiter entwickelten Schrift-und Graphikqualität wird sich daran auch in nächster Zeit nichts ändern. Die Zukunft gehört mit Sicherheit den Laserdruckern, was vor allem ihrer exzellenten Qualität zuzuschreiben ist. Mittlerweile gibt es nur noch wenige sog. Chassis am Markt. Das ist die Grundeinheit, die den gesamten Druck erledigt. Diese Chassis werden immer weiter vereinfacht und kompakter. Fast kein Hersteller kann es sich mehr leisten, Geld in die Entwicklung komplett eigener Geräte zu stecken, sondern kauft die Grundeinheiten von fremden Firmen. Die Geräte unterscheiden sich also nur noch in Aussehen und Ausstattung. Das entspricht in etwa der Tendenz, die z.B. auch auf dem CD-Player-Markt zu beobachten ist. Der Laserdrucker wird seinen festen Platz zwischen allen anderen Techniken finden und auch am heimischen Computer immer mehr vertreten sein. Die Hersteller zumindest zielen darauf ab. Aber auch auf die Tintenstrahltechnik setzen einige Hersteller wieder verstärkt, und so kann man nur mit einiger Sicherheit sagen, daß der Typenraddrucker der Verlierer dieser Entwicklung sein wird. Zu langsam, zu laut. Einzig die Fähigkeit, viele Durchschläge produzieren zu können, und die simple Technik sind seine Trümpfe.

Doch die Zeit der Nadeldrucker ist noch längst nicht vorbei. Der geringe Kaufpreis und niedrige Folgekosten machen ihn für den Einsatz zu Hause immer noch zum interessantesten Gerätetyp. Durch zahlreiche Verbesserungen werden immer mehr Bedienungskomfort, Geschwindigkeit und geringere Lautstärke erreicht.

Bild 10: Die parallele Schnittstelle des ST - Realität und Möglichkeiten

Bild 10: Die parallele Schnittstelle des ST - Realität und Möglichkeiten

Welcher wofür?

Auf dem ST werden die verschiedensten Aufgaben erledigt und zu fast jeder gibt es eine spezielle Anforderung an den Drucker. Doch häufig ist die Anschaffung nur eines Gerätes teuer genug, also wird man sich dabei für und gleichzeitig gegen bestimmte Qualitäten entscheiden müssen.

Teilen wir die druckende ST-Software ein wenig auf:

- Textverarbeitung (Wordplus, Star-Writer)

- CAD (Campus, CAD project)

- Desktop Publishing (Calamus, Timeworks)

- GEM-Graphik (Easydraw)

- Malprogramme (STAD, Degas)

- Andere (Signum!)

Nur der Punkt 1 trifft genau das, wofür alle Drucker ausgelegt sind. Gibt man nur Texte zu Papier, hat man die größte Auswahl in Bezug auf die Drucktechnik. Es entscheidet dann, ob man mehr Wert auf Preis als auf Schriftbild oder Geschwindigkeit legt.

Zum Druck technischer Zeichnungen sind alle Drucker weniger gut geeignet, das ist die Domäne der Plotter [2]. Doch gerade für erste Entwürfe bieten sich Nadel- und Laserdrucker an, denn sie sind schneller als Plotter.

Für DTP-Anwendungen ist der Laserdrucker notwendig, denn die Ausgaben sollen ja in erster Linie als Druckvorlagen dienen. Auch hier gilt aber, daß ein Vorabdruck auf einem Nadeldrucker vor allem Geld sparen kann.

Momentan gibt es nur wenige Programme, die ausschließlich Meta-File-Ausgaben produzieren wie z.B. Easydraw und das legendäre GEM-Draw. Diese Ausgabedateien sind mal wieder eine so wunderbar gedachte, nur leider nie fertiggestellte Idee auf dem ST. Gedacht war wohl, daß alle Programme ihre Graphikausgaben in eine Datei schreiben, deren Format genormt ist. Ein einziges 'OUTPUT.PRG' sorgt für die Übersetzung aller Daten in eine für das entsprechende Ausgabegerät verständliche Form. Doch leider ist es über die Ausgabe auf 9-Nadlern und Monitor nie hinausgekommen, und daher fabriziert nun doch jedes Programm seine eigene Druckeransteuerung. Wer das OUTPUT.PRG benutzen will (oder muß), erhält ohne Tricks jedoch, wie gesagt, nur auf einem 9-Nadler das, was er erwartet.

Die meisten Malprogramme haben mittlerweile ihre eigenen Druckeranpassungen und bieten Unterstützung für 9- und 24-Nadler. Seltener findet man die Möglichkeit, einen Laser anzusteuern. Tintenstrahldrucker sind für Bilder aller Art grundsätzlich nur dann geeignet, wenn sie sich genau so verhalten wie entsprechende Nadeldrucker. Dann kann man nämlich die dafür vorgesehenen Anpassungen benutzen.

Signum!-Fans werden sich gewundert haben, warum ihr Programm unter ‘Andere’ steht. Es ist doch eine Textverarbeitung (?). Signum! ist ein Mittelding. Es ist ein Programm, mit dem Texte und auch Bilder bearbeitet werden können. Das können auch mal kompliziertere Layouts mit Spaltensatz sein. Die Druckausgabe jedoch erfolgt auf rein graphischem Wege. Jede Seite ist in Signum! ein Bild und wird als solches gedruckt. Da kommen schon mal 500 kByte an Daten zusammen (zum Vergleich: Eine normale DIN A4-Seite ist im Textmodus höchstens 5 kByte lang). Daher wird Signum! auch erst zum leistungsfähigen Werkzeug, wenn man über einen 24-Nadler verfügt, der im Grapikmodus schnell ist. Oder aber es ist ein Laserdrucker zur Hand - dann wird’s noch schneller und vor allem leiser. Grundsätzlich jedoch kann Signum! auch 9-Nadler ansteuern, der Besitz eines leistungsfähigeren Gerätes ist also nicht Voraussetzung.

Datenfluß

Als Verbindung, durch die all die vielen Daten für den Drucker fließen können, wird beim ST fast nur die parallelle Schnittstelle verwendet. Ihr Name stammt von der Firma, die sie entwickelte: Centronics. Diese Übertragung ist unkompliziert und schnell, hat allerdings auch ihre Nachteile [1]. Bild 10 zeigt diese Schnittstelle und erspart es Ihnen, hinter Ihren ST zu krabbeln. Wie man sieht, sind die Bezeichnungen an den Pins 10, 12, 13 und 14 hell gezeichnet. Das liegt daran, daß die entsprechenden Signale vom ST leider nicht ausgewertet bzw. gesandt werden können. Das Problem der abgespeckten Schnittstellen am ST ist ja bekannt (s.a. DMA-Port). Auch hier haben sich Tramiel und seine Mannen ein paar Pfennige Produktionskosten gespart. Aber wir sollten dankbar darüber sein, daß wenigstens die Steckerform genormt ist und wir Druckerkabel bei jedem Krämer kaufen können. Das Ende vom Lied ist in jedem Falle, daß sich ST-Programme incl. TOS selbst mit der Erkennung des Druckers bzw. seiner Bereitschaft. Daten zu empfangen, schwertun.

Bild 11: Schrotti, bitte beamen!

Bild 11: Schrotti, bitte beamen!

Ehe ich darauf weiter eingehe, sollten wir uns zunächst der Frage widmen, wie der Byte-Transfer auf dieser Schnittstelle überhaupt vonstatten geht. Betrachten Sie dazu Bild 11. Die Leitungen Data 0 bis Data 7 sowie ‘Strobe’ sind im normalen Druckerbetrieb Ausgänge. Der Rechner legt ein Datenbyte an die acht Datenpins und setzt dann das Strobe-Signal auf einen Pegel, der vom Drucker als ‘High’ erkannt wird (5V). Dieses Signal sagt dem Drucker, daß er das Päckchen, das an den Datenleitungen anliegt, gefälligst abnehmen soll. Tut der Drucker dieses, muß er die Busy-Leitung solange auf ‘High’ legen, wie er damit beschäftigt ist. Während dieser Zeit wird der Rechner auch keinen weiteren Versuch starten, Daten zu übermitteln. Ist der Drucker fix und sein Speicher groß, können bis zu 4000 Bytes pro Sekunde übermittelt werden.

Doch wie erkennt der Rechner nun vor Beginn der Datenübertragung, ob der Drucker eingeschaltet und On-Line ist? Ein Programm kann eine solche Anfrage z.B. über die Bios-Funktion ‘Bcostat’ starten. Wenn in diesem Moment das Busy-Signal ‘High’ ist, lautet die Antwort: ‘Drucker nicht bereit’. Diese Leitung muß also auch auf ‘High’ liegen, wenn kein Drucker angeschlossen ist. Tatsächlich ist das der Fall. Man muß demnach besser sagen: Der Drucker zieht bei Empfangsbereitschaft das Busy-Signal auf ‘Low’.

Und hier liegt der Haken: Leider tun genau dieses auch einige Drucker im angeschlossenen, aber ausgeschalteten Zustand (z.B. der Star NL-10). Die Folge ist, daß der Rechner glaubt, einen empfangsbereiten Drucker vor der Schnittstelle zu haben. Das erste Byte wird gesendet, und erst dann bemerkt der Rechner den nicht eingeschalteten Drucker, denn das Busy-Signal wird nicht ein einziges Mal auf ‘High’ gelegt. Auf eine solche Antwort des Druckers wartet der ST nun etwa noch 30 Sekunden, bis er abbricht und sich mit dem Fehler ‘Timout’ (Zeitüberschreitung) zurückmeldet.

Ich will nicht allzu sehr im Selbstmitleid versinken, denn wie oben schon erwähnt, ist der Zug wg. Geiz bei ATARI abgefahren. Dennoch eine kurze Betrachtung der Signale, die noch so am ATARI anliegen. Da wäre zunächst Pin 10, das ACKNLG-Signal. Dieser Pegel wird immer dann ‘Low’, wenn Daten empfangen und korrekt verarbeitet wurden, allerdings noch in anderen Fällen, z.B. nach korrekter Initialisierung des Druckers. Numero 12 wird dann auf ‘High' gelegt, wenn der Fehler ‘Papier Ende’ den Drucker hindert, weiterzuarbeiten. Auf Pin 13 teilt der Drucker seinen Status mit: Bei Fehlern oder Off-Line ist der Pegel dort ‘Low’. Zuletzt das Auto-Feed-Signal. Ist dieses vom Rechner auf ‘High’ gesetzt worden, führt der Drucker zu jedem Wagenrücklauf (ASCII 13) automatisch noch einen Zeilenvorschub durch.

Alles in allem könnten ST-Programme weit differenzierter auf Fehler beim Drucker eingehen, wenn diese Signale benutzt würden. Der Benutzer bräuchte sich dann nicht ständig mit der Einheitsfrage ‘Drucker streikt’ herumzuschlagen. Auch die Kontrolle, ob der Fehler nun wirklich behoben ist, fiele dem Programm leichter.

Bild 12: Jeder Nadel ihr Bit: Beim 9-Nadler...

Bild 12: Jeder Nadel ihr Bit: Beim 9-Nadler...

Bild 13: ...wie bei 24 Nadeln

Bild 13: ...wie bei 24 Nadeln

Ein Beispiel

Wie aus Bytes Zeichen werden und aus ESC-Sequenzen Unterstreichungen etc., lesen Sie am besten in [ 1 ] nach. Ich möchte abschließend ein praktisches Beispiel zur Programmierung eines Matrixdruckers in BASIC geben. Das soll anhand einer einfachen 9- und 24-Nadelgraphik geschehen. Die Programme sind leicht in jeden BASIC-Dialekt zu übertragen, und die verwendeten Steuerbefehle versteht praktisch jeder Drucker.

Bevor man sich mit dem Druck von Graphik beschäftigt, muß man wissen, wie die einzelnen Nadeln angesteuert werden. Betrachten wir zunächst einen 9-Nadler. In seinem Druckkopf befinden sich neun Nadeln senkrecht übereinander, wovon zum Graphikdruck aber nur acht verwendet werden. Sie werden es ahnen, die Zahl acht riecht sehr nach einem Byte. Ein Byte sind acht Bit, also acht Ein/Aus-Informationen. Das entspricht haargenau der Menge an Informationen, die für eine Druckspalte benötigt werden: Acht mal Nadel gedrückt/Nadel nicht gedrückt. Betrachten Sie Bild 12. Jeder Nadel ist eine Zweierpotenz zugeordnet. Die unterste repräsentiert die Zahl 2A0 (‘Zwei hoch Null’), also 1, die oberste 2A7=128. So ermöglichen die Zahlen zwischen 0 und 255 eine beliebige Kombination der acht Nadeln. In dem Bild ist dargestellt, welche Nadelanordnung durch die Zahl 67 erreicht wird.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir uns daran machen, ein Programm zu schreiben, daß die Nadeln nacheinander anspricht (Listing 1). Wir müssen nur 8 Spalten drucken, in denen dem Drucker alle Potenzen von 2 im Bereich von 0-255 übergeben werden. Vorher muß der Drucker allerdings wissen, daß diese Informationen Graphikdaten sind. Dazu dient eine Graphiksequenz, die praktisch jeder Drucker versteht: Mit

27 75

wird ein Graphikmodus eingeleitet, der eine horizontale Auflösung von 60 DPI hat. Nun weiß der Drucker aber noch nicht, wieviele Graphikspalten folgen werden. Das wird ihm mit zwei weiteren Zahlen gesagt. Sie errechnen sich nach einer einfachen Formel:

Gesamtspaltenanzahl = n1 + (n2 x 256).

Soll unsere Graphik achtmal hintereinander gedruckt werden, ergibt das 8 x 8 = 64 Spalten, n1 ist also 64, während n2 gleich 0 ist. Sodann werden n1 und n2 an den Drucker gesendet.

Rem : Drucker da?

If Bios(8,0)=0

End

Endif

Rem : Graphik einleiten, 64 Spalten breit

Lprint Chr$(27);Chr$(75);Chr$(64);Chr$(0);

Rem : Acht mal in einer Zeile

For M=1 To 8

Rem : Acht Nadeln werden angesteuert

For N=0 To 7

Lprint Chr$(2^N);

Next N

Next M

Lprint

Listing 1

Nachdem der Drucker also weiß, was kommt, können die Graphikbytes berechnet und ausgegeben werden. Da der Zähler N von 0 bis 7 zählt, werden durch die Werte 2^N von unten nach oben alle 8 Nadeln einmal angesprochen. Vielleicht noch ein Wort zur Übergabe der Daten. Dazu wird der ‘Chr$()’-Befehl benutzt. Er bewirkt, daß mittels ‘Lprint’ dem Drucker genau das Byte übergeben wird, das den Wert der Zahl in Klammem hat. Normalerweise löst ‘Lprint’ einen Zeilenvorschub und einen Wagenrücklauf automatisch aus. Hier würden die entsprechenden Kommandos 10 und 13 zwischen den Graphikdaten den Druck völlig zunichte machen. Daher müssen diese Kommandos unterdrückt werden, wofür das Semikolon, das hinter jedem Befehl steht, verantwortlich ist.

Bei einem 24-Nadler sieht das natürlich schon etwas anders aus. Schließlich hat er dreimal soviele Nadeln. Aber ob Sie’s glauben oder nicht, das ist auch schon der ganze Unterschied! Wie Sie Listing 2 entnehmen können, wird eine andere Befehlssequenz benutzt, um den Graphikdruck einzuleiten. Die Spaltenanzahl errechnet sich wie oben beschrieben. Jedes ‘Päckchen’ von acht Nadeln, das der 24-Nadler besitzt, wird durch ein eigenes Byte angesprochen, wie es Bild 13 skizziert. Das Programm gibt folglich das errechnete Byte dreimal hintereinander aus. Dadurch wird in der ersten Spalte die erste, neunte und 17. Nadel angesprochen, in der zweiten die zweite, zehnte und 18. usw.

Der Graphikmodus, den die Sequenz

27 42 39

einleitet, hat eine horizontale Auflösung von 180 DPI.

Daher ist die gleiche Anzahl Spalten nur ein Drittel so breit wie die mit 60 DPI aus Listing 1 (siehe Bild 12). Sehr gut ist zu erkennen, daß die senkrechte Punktdichte bei der Verwendung von 24-Nadelgraphik ganz erheblich steigt.

Übrigens: das 8-Nadelprogramm können Sie auch auf einem 24-Nadler laufen lassen. Er versteht diesen Befehl und steuert daraufhin nur jede dritte Nadel an. Der Nadelabstand ist dann aber größer als beim 9-Nadler, daher wirkt die Graphik verzerrt. Außerdem liegen die Punkte aufgrund des geringeren Nadeldurchmessers weiter auseinander.

Damit möchte ich dieses Beispiel abschließen. Wie sie vielleicht bemerkt haben, wird jeweils am Programmstart der Drucker mit der Funktion Bcostat (BIOS 8) abgefragt. Allerdings kann dabei nicht erkannt werden, ob es sich bei einer positiven Antwort nicht um einen Ausreißer wie weiter oben beschrieben handelt.

Ich hoffe, daß ich Sie ein wenig ermutigen konnte, mit Ihrem Drucker - sofern Sie einen besitzen - zu spielen. Ansonsten werden Sie jetzt vielleicht das Sparschwein knacken, um sich einen zuzulegen. Wenn das der Fall ist, sollten Sie diesen Artikel gut durchgelesen haben. Wenn Ihr Händler mit Druckerkauderwelsch um sich wirft, könnten Sie ihm dann vielleicht Paroli bieten.

Literatur:

[1] Wer treibt dich - Wordplus Druckertreiber selbstgemacht

ST-Computer 3/89 S.147 ff.

[2] Ein Plotter für 2600 DM

ST-Computer 10/88 S.48ff.

[3] 120 Nadeln machen Druck

ST-Computer 7/88 S.164 ff.

Rem : Drucker da?

If Bios(8,0)=0

End

Endif

Rem : Graphik einleiten, 64 Spalten breit

Lprint Chr$(27);Chr$(42);Chr$(39);Chr$(64);Chr$(0);

Rem : Acht mal in einer Zeile

For M=1 To 8

Rem : Acht Nadeln werden angesteuert

For N=0 To 7

Rem : Dreimal in jeder Spalte (denn: 3*8=24)

For B=1 To 3

Lprint Chr$(2^N);

Next B

Next N

Next M

Lprint

Listing 2